Die Verhältnisbestimmung von vernünftigem Denken und Glauben, von ratio und fides, gehört zum Kernbestand jener Probleme, deren Reflexion sich der abendländische Geist seit Jahrhunderten verschrieben hat. Die Frage, wie sich Vernunft und Glaube zueinander verhalten, steht im Grenzgebiet zwischen Philosophie und Theologie. Aus den Antworten, die diese beiden verwandten, aber methodisch doch eigenständigen Disziplinen vortragen, kann sich dann auch eine Auskunft auf die heikle Frage ergeben, wer wessen „Magd“ sei.

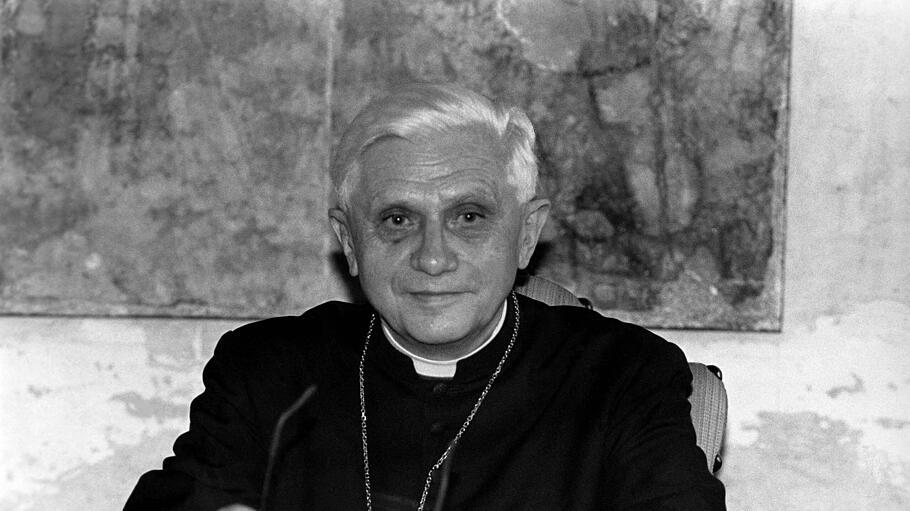

Eine der gewichtigsten theologischen Stimmen, die sich im 20. Jahrhundert zum Verhältnis von Vernunft und Glaube auf substanzielle Weise geäußert hat, ist Joseph Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XIV. Der an der österreichischen Zisterzienser-Hochschule Heiligenkreuz lehrende Philosoph Christoph Böhr hat die Schrift „Leidenschaft für die Vernunft“ vorgelegt, in der er sich – aus dezidiert philosophischer Perspektive – auf die Spuren Ratzingers begibt, um die Beziehung von Denken und Glauben auszuloten.

Eine „Gleichförmigkeit im Denken“

In insgesamt acht Kapiteln umkreist Böhr in immer wieder neuen Reflexionsanläufen die Relation von Glauben und Vernunft. Dabei weitet er den Blick aber auch auf benachbarte Fragen, wie etwa das Verhältnis von Philosophie und Religion, von Religion und Politik, aber auch die heilsgeschichtliche Differenz von Katechon und Eschaton. Diese thematische Breite ergibt sich auch dadurch, dass die einzelnen Kapitel des Buches im Laufe der Jahre zu verschiedenen Anlässen verfasst (und zum Teil auch schon veröffentlicht) und erst jetzt in überarbeiteter Form zu einem Buch zusammengestellt wurden.

Die Belesenheit des Verfassers zeigt sich nicht nur an der Vielzahl gelehrter Fußnoten, sondern auch an der erfreulichen Tatsache, dass er in der Lage ist, neben seinem Leitstern Ratzinger eine ganze Reihe weiterer, in ihrem Denkstil sich unterscheidender Referenzautoren in seine Überlegungen miteinzubeziehen: Auf Thomas von Aquin wird ebenso Bezug genommen wie auf Augustinus und auf den italienischen Philosophen Giorgio Agamben.

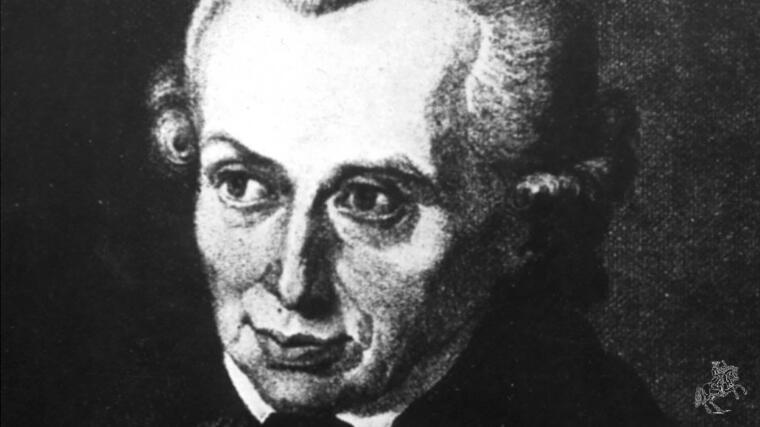

Mit Immanuel Kant gibt es zudem eine zweite zentrale Leitfigur für das Nachdenken Böhrs. Dem Aufklärer kommt dabei fast genauso viel Gewicht und Aufmerksamkeit zu wie Ratzinger. Wie Böhr selbst zugesteht, mag diese Kombination von Ratzinger und Kant auf den ersten Blick etwas überraschend erscheinen – nicht zuletzt, weil Ratzinger in seinen Schriften den Königsberger Philosophieprofessor durchaus scharf kritisiert.

Böhr aber betont völlig zutreffend und zugleich auf erfrischende Weise von den üblichen Darstellungen abweichend, dass es Kant bei seiner Reflexion auf die Grenzen der Vernunft vor allem auch darum ging, „zum Glauben Platz zu bekommen“, wie es in der Vorrede der zweiten Auflage der „Kritik der reinen Vernunft“ (1787) heißt. Letztlich attestiert Böhr sogar eine „Gleichförmigkeit im Denken“ Ratzingers und Kants, vor allem wenn es darum geht, Vernunft und Glaube nicht gegeneinander auszuspielen, sondern vielmehr jedem sein Eigenrecht zuzugestehen.

Der Relativismus verengt die Vernunft

Allerdings lässt sich infrage stellen, ob die von Ratzinger/Benedikt XVI. vertretene „Weite der Vernunft“, die auch von Böhr immer wieder zustimmend zitiert wird, sich tatsächlich mit der Selbstbegrenzung des Denkens bei Kant vereinbaren lässt. Sicher: Relativismus, eine Verengung der Vernunft auf instrumentelles Denken oder auch die Verabsolutierung naturwissenschaftlicher Erkenntnis in Form eines Szientismus sind weder mit Kant noch mit Ratzinger zu haben. Jedoch tritt Kants Kritik durchaus mit dem Ziel an, die natürliche Theologie zu destruieren, was sich überdeutlich an seiner Ablehnung der traditionellen Gottesbeweise zeigt. Die Existenz Gottes auf rationalem Weg erkennen zu können, gehört aber in jedem Fall zur katholisch verstandenen „Weite der Vernunft“.

Vernunft und Glaube sind kein Gegensatzpaar

Dass Gott ist, ist – im Gegensatz zur Frage, wie oder was er ist – ein zu Wissendes und als solches im Vorhof des eigentlichen Glaubensbestandes angesiedelt. Kant aber lehnt diese Sicht ab. So gesehen könnte er trotz seines verdienstvollen Ansinnens, dem Glauben Platz zu machen, als Vorläufer jener Ermüdung der Vernunft erscheinen, die Ratzinger als Mitursache für den Verfall des Glaubens identifiziert hat. Eine These, die Böhr in seinem Buch gekonnt verteidigt, jedoch ohne, wie es der Rezensent hier angedeutet hat, dabei Kant zu inkriminieren.

Zu den größten Stärken des Buches gehört, dass die titelgebende „Leidenschaft für die Vernunft“ auch vom Autor selbst an den Tag gelegt wird. So steht am Ende eine kenntnisreiche Studie, die sich mit Nachdruck gegen die Verarmung des Vernunftbegriffs wendet, nicht zuletzt, weil dieser „eine wichtige Rolle für die Wahrung – ja das Überleben – des Glaubens spielt.“ Vernunft und Glaube, das wird deutlich, sind kein sich ausschließendes Gegensatzpaar, sondern bedürfen des jeweils anderen, um sich in ihrer je eigenen Fülle entfalten zu können.

Christoph Böhr:

Leidenschaft für die Vernunft. Denken und Glauben – Erkundungen auf den Spuren von Joseph Ratzinger.

Be+Be Wissenschaft, Heiligenkreuz 2023, 423 Seiten, Softcover, EUR 23,90