Am 6. Mai 1974, vor genau 50 Jahren, trat Bundeskanzler Willy Brandt zurück, nachdem sein Referent Günter Guillaume als DDR-Spion enttarnt worden war. Aus diesem Anlass hat die ARD eine vierteilige Doku-Serie produziert, die in der ARD-Mediathek verfügbar ist.

Eine Doku aus Frauensicht

Die Doku-Serie soll aus „Frauensicht“ berichten – obwohl sie von Jan Peter und Sandra Naumann verantwortet wird. Daher sprechen vor der Kamera ausschließlich Frauen, von der Journalistin und Vertrauten Brandts, Heli Ihlefeld, über DDR-Spionin Lilli Pöttrich, die Autorin und Podcasterin Yasmine M’Barek, die Journalistin Eva-Maria Lemke, die Historikerin und Bestsellerautorin Katja Hoyer bis hin zur Sängerin Katja Ebstein, die 1972 Wahlkampf für Willy Brandt machte. Unter ihnen befindet sich eine einzige politische Gegnerin, die ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Roswitha Verhülsdonk.

Bedeutender als diese „weibliche Sicht“ auf Willy Brandt ist jedoch, dass „WILLY – Verrat am Kanzler“ Günter Guillaumes Ehefrau Christel aus dem Schatten ihres Mannes herausholt. Sie arbeitete als Chefsekretärin im Bundesverteidigungsministerium, und war in der Beschaffung von Informationen für die DDR „erheblich fleißiger“ – so heißt es in der Dokumentation ¬– als ihr Mann: Sie packte beispielsweise brisantes NATO-Material in einen Koffer, der nur deshalb nicht nach Ost-Berlin gelangte, weil eine Kurierin Angst bekam, dass sie mit dem Koffer festgehalten wurde, und ihn im Rhein versenkte.

Die Doku-Serie beginnt mit der Enttarnung Günter Guillaumes: Die DDR nutzte den sogenannten „Zahlensender“, um kurze, chiffrierte Nachrichten zu verschicken. Anfang der 1970er Jahre gelang es dem BND, eine alte, geheime Nachricht an einen Ostagenten im Westen zu entziffern. Die Message, „Glückwünsche zur Geburt des Sohnes“ führte in die Nähe des Kanzlers: Brandts Referent Günter Guillaume, auf dessen Sohn Pierre sich die Nachricht bezog, geriet ins Visier der Dienste. Dennoch bleibt der beliebte SPD-Politiker lange Zeit ahnungslos – oder wurde von den Geheimdiensten als „Lockvogel“ missbraucht?

Guillaume: Vom Nazi zum Kommunisten und Spion

In der zweiten Folge springt die Dokumentation zum Jahr 1944 zurück, als Günter Guillaume aus der Kriegsgefangenschaft nach Berlin zurückkommt und „über Nacht vom Nazi zum Kommunisten“ wird. Am Ende des Zweiten Weltkriegs versuchen sowohl Günter Guillaume als auch Willy Brandt, ein neues, ein besseres Deutschland aufzubauen: der eine in der DDR, der andere in der Bundesrepublik. Nach dem 17. Juni 1953 ist die Unzufriedenheit der Bevölkerung im Osten greifbar: Hunderttausende fliehen in den Westen, was die Staatssicherheit ausnutzt, um Spione einzuschleusen, darunter auch Guillaume.

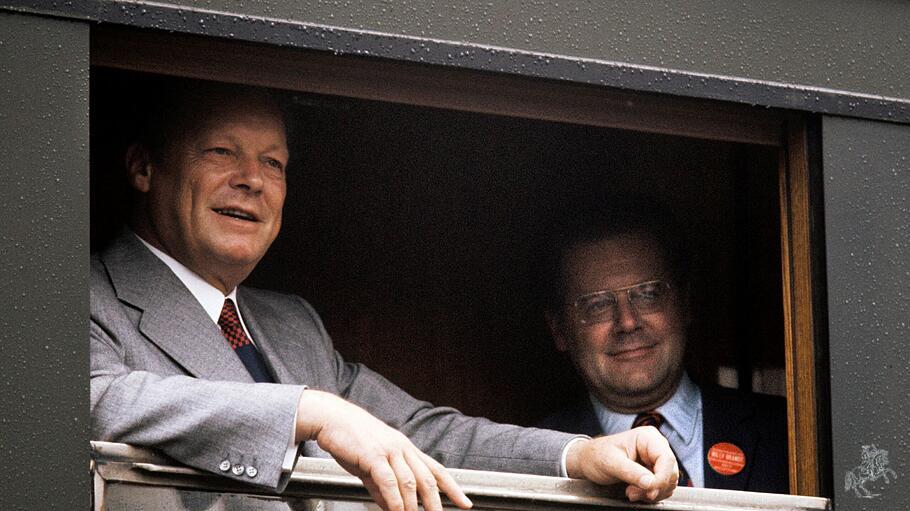

Günter Guillaume macht Karriere in der SPD. Seit 1970 arbeitet er im Kanzleramt und macht sich „peu à peu unentbehrlich“, so die Autoren der Doku-Serie. Guillaume begleitet als Referent den Kanzler in einen langen Norwegen-Urlaub, obwohl der BND bereits den Verdacht hegte, dass er der „Maulwurf“ sei. Sechs Wochen lang begleitet er den Kanzler beim Wahlkampf im Sonderzug auf „Willy wählen”-Tour. Erst im April 1974 platzt die Bombe: Am 24. April werden Christel und Günter Guillaume festgenommen, der sich sofort als Stasi-Hauptamtlicher ausgibt. Die Folge: Brandt gerät immer mehr unter Druck. Die DDR-Regierung ist in Panik, denn ein Sturz des Kanzlers könnte fatal für die Beziehung der beiden deutschen Länder sein. Aus dem politischen wird ein Presseskandal, als eine brisante Liste mit Namen vermeintlicher Geliebter Brandts auftaucht.

Für die Autoren ging es in der Guillaume-Affäre nicht nur um den Verrat von Staatsgeheimnissen, sondern auch innenpolitisch um den Verrat an Willy Brandt persönlich. Denn nicht Brandt sei dafür verantwortlich, dass ein Ost-Spion mitten im Bonner Machtzentrum platziert werden konnte. Die mangelhafte Sicherheitsüberprüfung habe der Bundesinnenminister zu verantworten gehabt. Während Hans-Dietrich Genscher (FDP) den Untersuchungsausschuss ohne Blessuren überstand, zermürbte der fehlende Rückhalt in der eignen Partei Brandt, bis er am 6. Mai 1974 zurücktrat.

Spannend, aber auch oberflächlich

„Willy – Verrat am Kanzler” bietet einen Politthriller, der geschickt die Vergangenheit mit der Gegenwart verwebt, wobei Archivausschnitte aus der damaligen Berichterstattung eine wichtige Rolle spielen. Jan Peter und Sandra Naumann suchen, wie es heißt, „Geschichte für ein heutiges Publikum erfahrbar“ zu machen. Sie bringen viele, darunter auch nicht so bekannte Fakten, bleiben aber meistens oberflächlich, weil sie einfach dem „Mythos“ Willy Brandt verhaftet bleiben.

Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen. Kostenlos erhalten Sie die aktuelle Ausgabe